책임의 공간을 함께 만들어가는 <이사>

유진아 (장애여성공감)

우리 이사, 갈 수 있을까?

‘이사’는 공감의 오래된 고민이었다. 어느 해 크리스마스 이브날, 상담실 천장에서 폭포처럼 떨어지는 물을 퍼담던 날, 매년 장마철 활동가 머리위로 방울방울 떨어지는 빗물을 바게스에 받아내던 날, 냉매를 넣어도 더이상 작동하지 않는 에어컨을 막막하게 바라보던 날. 그리고 모두의 화장실을 만들 수 없는 조건을 확인했던 날. 이 모든 순간은 켜켜이 모여 ‘우리, 이사 해야 할까?’ 질문하게 했다.

천호동 사무실을 오가는 변화하는 많은 몸과 일상을 보내며 지금 이 공간이 아닌 다른 공간을 바라왔다. 와상휠체어와 사설 응급차를 타고 오는 몸. 교육장 한켠에 침대를 펴고 호흡기와 간이석션 기계를 설치해야 움직일 수 있는 몸. 프라더-윌리 증후군을 가지고 꺾이지 않는 식욕 속에 매년 부풀어 오르는 몸. 보다 더 중증의 장애로 진화해가는 몸. 기저귀를 편하게 교체할 수 있는 공간, 침대와 석션기계를 펼쳐도 모두와 함께 할 수 있는 공간, 휠체어에서 내려와 무릎으로 걸어도 충분히 안전한 공간이 우리에게 필요했다.

그럼에도 선뜻 이사를 결심 할 수 없었다. 15년 전 천호동 이 공간을 찾아 헤매었던 막연함은 2025년 지금도 여전한 막연함이었다. 전동휠체어가 들어갈 수 있는 1층 현관과 화장실, 엘리베이터의 조건은 여전히 찾기 어려웠다. 장애인이 몇명이나 상주하는지, 전동휠체어가 들어갈 수 있는 장애인화장실 등의 인테리어 공사로 재산상의 피해가 가지 않을지 물어오는 질문도 낯설지 않았다. 그리고 높다랗게 솟아오른 임대료 조건 등은 우리를 망설이게 했다. 보다 더 다양한 몸, 중증의 몸들과 함께 하는 안전하고 편안하고 환대하는 공간이 필요하여 이사를 적극적으로 고민하였으나, 환대는 커녕 최소한의 접근권조차 여전히 난제가 되는 현실에 우리는 갈팡질팡했다. 화장실만을 떠올려봐도 그러했다.

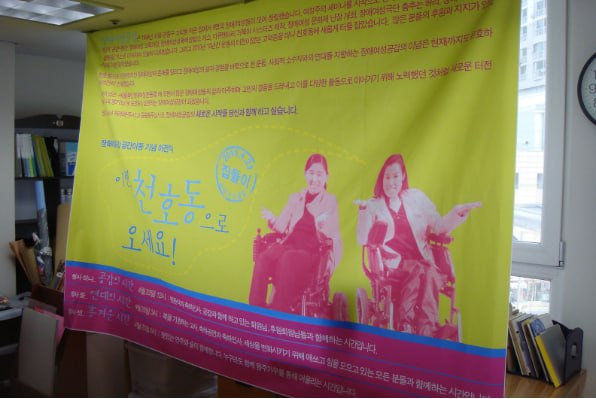

<사진1: 2010년 4월 23일 천호동 공간이동기념 이전식 >

2010년 천호동 사무실에서 전동휠체어가 들어갈 수 있는 화장실은 1층 공용 화장실 뿐이었다. 장애여성들은 4층과 1층을 오르내리며 다급하게 화장실을 다녔고, 기나긴 인내의 시간 끝에 우리는 4층 장애인 화장실 공사를 진행했다. 장애인고용공단의 예산신청 기간을 기억하며 사업신청서를 쓰고, 매년 한 칸 한 칸 화장실을 변화시켰다. 각 장애에 맞춰 화장실 바를 설치하고, 변기 높낮이를 높이고, 장애인 화장실 칸수를 늘리고, 더위에 약한 동료를 떠올리며 선풍기를 달았다. 또 어느 해인가 활동지원사 없이 화장실에 들어갔던 장애여성이 화장실에 갇힌 웃픈일을 경험하며 비상벨을 설치하였다. 움직임 센서 물내림 버튼 역시 버튼조작이 어려운 동료의 소근육을 보며 같이 고심고심해 만든 것이었다. 화장실 하나를 만드는 데도 우리는 많은 시간과 경험, 그리고 예산을 만들기 위한 고민이 필요했다. 천호동 사무실 모든 문이 자동문으로 바뀌기까지, 휠체어 동선이 구석구석 닿는 곳으로 책상을 배치하고 회의실 문을 교체하기까지, 우스갯소리로 문 한짝에도 우리의 시간이 깃들어 있었다. 그런 이 공간을 정말, 이제 떠나야 할까? 다시 이 세팅을 할 수 있을까? 천장에서 흘러내리는 빗물과 작동이 멈춰버린 엘리베이터, 그리고 찜통같은 사무실을 견디어 내며 우리는 여전히 고심했다.

천호역에서 15년 이상 자리잡고 있는 이 공간의 역사성 또한 우리를 망설이게 했다. 지하철을 환승할 때마다 연습이 필요한 회원, 글자대신 보라색과 분홍색 색깔로 지하철 노선을 구분하고 출구번호를 번호가 아닌 몸의 감각으로 익히는 회원들. 이 공간에서 함께 해왔던 이들과 익숙한 공간을 떠나 새로운 곳으로의 도전을 함께 해야 하는 것도 커다란 난제였다. 411호와 410호 단촐한 사무실로 시작하여 409호 숨센터 사무실을 만들고 20평이 훌쩍 넘는 교육장을 마련했던 지난 시간이 고스란히 담겨진 천호동이었다. 현재 공간을 지키는 많은 활동가들이 첫 활동을 시작했던 공간이기도 했다. 15년의 시간만큼이나 각자 그리고 조직에 켜켜이 쌓인 공간을 떠나는 것은 참 쉽지 않았다.

사실 공감은 작년에 이사를 결심했었다. 2024년 봄, 천호, 강동 일대를 열심히 발품 팔아보았지만… 높은 월세, 들어갈 수 없는 화장실, 기계식 주차장, 휠체어를 돌릴 수 없는 공간 등 많은 난관을 부딪쳤고 여전한 ‘장애인’ 단체에 대한 우려(섞인 차별을)를 확인할 수 있었다. 무엇보다 접근 불가능한 임대료와 월세는 그저 아득하기만 했다. 어떻게 하는 것이 좋을까? 더 나은 방안은 무엇일까? 고민의 시간은 길었다.

<사진2: 2010년 3월 고덕동 사무실 이사전 풍경>

다양한 몸을 환대 할 수 있는 공간을 함께 만들어 간다는 것

망설임과 고민 속에서 2024년 이사논의를 천천히 곱씹어가기로 했다. 이사의 의미, 어려움, 재정적부담 등을 지금 함께 책임지는 이들과 논의해가기로 했다. 그렇게 2025년 공감은 그럼에도 불구하고, 혹은 마침내 이사를 결의했다. 잦은 누수와 정전 등 안전의 문제를 더이상 무시하기 어려웠다. 2010년 천호동에 이사오던 당시와 달라진, 와상-침대를 사용하는 중증의 몸, 퀴어, 트랜스젠더 등 다양한 몸과 함께 하는 활동의 변화를 충분히 담아낼 공간이 필요했다. 이 공간을 떠나지 못하는 것이 우리의 게으름과 오지 않은 걱정탓이 아닐까 과감한 결단이 필요했다. 그리고 지난 15년의 시간동안 이 공간을 바뀌어 나갔던 역사를 기억하며, 추억에 머무는 것이 아닌 역사를 함께 만들어 나갈 필요를 상기했다.

그래서 다시 함께 용기를 내었다. 한달 간의 발품 끝에 강동역 인근의 한 공간과 계약을 했다. 임대료와 월세를 만들 돈도 여전히 막연하다. 화장실과 접근가능한 자동문을 만들 예산도 필요하다. 비교적 신축건물이었지만, 전동휠체어가 들어갈 화장실은 없었다. 비단 예산만이 아니다, 이사갈 공간은 어떻게 만들어갈지 많은 논의의 시간도 필요하다. 문짝 하나에 깃들 수많은 경험들을 우리는 다시 만들어야 한다. 그렇게 백지 앞에 우리는 모두 함께 섰다. 5월 어느날 두 공간 중 하나를 택해야하는 마지막 선택을 앞두고 한 사람 한 사람의 의견을 나누며, 우리의 공간을 만드는 것을 다 함께 확인했던 것은 명확했다. 완벽한 접근성은 없었다. 환대의 공간을 만드는 것은 우리의 몫이다. 그 공간에 가서 화장실과 자동문, 그리고 1층에서부터 한 걸음 한 걸음을 우리가 만들어가야 함을 확인하며 각자, 그리고 모두의 결의를 확인하였다.

평수를 좁혀 갈 수 없는 우리는 더 좁은 공간의 선택도 할 수 없었다. 전동휠체어 동선은 물론 와상휠체어와 함께 할 수 있는 공간, 의자가 아닌 바닥에서 함께 연습할 수 있는 공간, 밥을 짓고 먹을 수 있는 공간 이 모든 것이 최소한으로 필요했다. 현실적 선택만이 아닌 모두가 함께 만들어 가는 이사를 함께 선택했다. 그리고 모두가 함께 만들어 나가야 할 조건을 결의하며 6월 12일 마침내 계약을 마쳤다.

10월 30일 이사를 앞두고 이사갈 공간을 새롭게 만들 시간과 예산이 필요하다. 이 짧고도 긴 시간동안 매일매일을 우리는 함께 채워나가야 한다. 텅 빈 공간을 어떻게 배치할 것인지, 부족한 임차료는 어떻게 마련할 것인지, 늘어난 월세는 어떻게 충당할 것인지, 그리고 가장 중요한 함께 할 몸들을 떠올리며 이모저모의 연결이 필요하다. 이 시간을 공감은 함께 오롯이 겪어보고자 한다. 한 걸음 한 걸음 만들어 나갔던 선배들의 역사를 지니고 현재를 지키는 우리들의 결의와 다짐속에서 말이다. 우리의 이사는 꿈의 공간을 찾는 것이 아닌, 꿈의 공간을 함께 만들어 나가는 것이다.

그리고 그것의 다른 말은 책임의 공간을 함께 만들어 나가는 것이다.

‘독립에 대한 꿈은 다른 말로 집에 대한 꿈이기도 하죠.

꿈의 공간은 어디에 있을까요? 정말 그곳은 꿈의 공간이기만 한 걸까요?

그곳을 찾아 우리는 또 한번의 이사를 시작합니다.’

2014년 춤추는 허리 <이사>