한글반을 마치며 : 관찰과 의미

조하늘(장애여성공감)

day 1 <이력서>

장애여성학교 한글반은 유구하게 회차가 가장 길다. 이유는 듣지 않아도 납득이 갔다. 하나의 언어를 이해하고 쓰기까지 긴 시간이 필요하기 마련이다. 한글반 담당 활동가를 제안받았을 때, 나는 앞쪽만 너덜한 ‘365일 영단어장’을 떠올렸다. 영어 공부를 하겠다는 마음을 먹을 때마다 펼쳤던 단어장, day 1 이력서 파트. 뒷장으로 넘길수록 빳빳한 단어장의 창피한 구석에도 굳이 긍정을 찾자면, ‘day 1’에 파트에 실린 단어 30개는 완벽하게 외웠다는 것이다. 그 단어는 어디에도 쓸 수 있다는 자신감! 장애여성학교도, 한글반도 처음이었던 나는 한글반의 2개월, 10번의 만남에서 우리의 ‘day 1’을 만들고 싶었다.

한글반의 목표는 자기 표현의 힘을 기르는 것이다. 교육의 기회에서 배제된 장애여성들이 일상에서 쓸 수 있는 표현과 공간이 생기는 것은, 장애여성이 주도하는 힘과 연결되어 있다. 한글반은 ‘할말 사전’을 만들기로 했다. 사전에 적힌 뜻이 아니라, 나의 경험과 일상에서 단어를 찾아 나만의 의미를 적어보고, 할말을 적는 것이다. 필요할 때 써서 볼 수 있는 공동의 사전이라니 한글반만큼이나 매력적이라고 생각했다.

[사진 1] 한글반 참여자가 할말 사전에 카드를 붙이고 있는 모습

교환하는 눈빛, 교차하는 난감함

한글반은 매주 수요일 네 명의 장애여성과 함께했다. 소수였지만 20대부터 50대까지 연령대가 다양했고, 각자의 장애와 한글을 아는 정도도 모두 달랐다. 공감 활동 경험도 차이가 컸는데, 한글반에 참여하는 장애여성들 뿐만 아니라 강사 호두, 보조강사 고은, 활동가인 나를 포함 이 공간에 대한 익숙함의 정도는 모두 조금씩 달랐다.

첫 회기 때 서로의 웃는 얼굴 속 어색함과 난감함을 기억한다. 가장 난감했던 순간은 중증 중복장애여성인 a가 말할 때(a는 몸짓, 동작으로 말한다)였는데, a의 말이 조금이라도 길어질 때면 나머지 사람들은 서로를 흘끗흘끗 쳐다보았다. 이 중에서 a의 말을 알아듣고 있는 사람이 있나? 야너두? 난감함을 교환하는 눈빛이었다. 원활한 소통을 위해 준비한 그림책, 그림카드, 종이와 펜을 동원해도 a의 답답함은 가시지 않은 듯 했고, a의 동작은 다시 처음부터 시작됐다. 참여자뿐만 아니라 강사, 담당활동가인 나를 포함한 모두의 당황한 눈빛들이 오고 갔다. ‘이를 어쩐담!’ 웃음기 없는 진지한 얼굴로 추측이 난무했던 대화는 끝끝내 명쾌함을 주지 못했다. 다음 시간에 다시 이야기하자는 약속으로 넘어가기 일쑤였던 대화들이, 과제처럼 쌓여갔다. 이 과제를 우리는 과연 풀 수 있을까? 강사와의 평가 시간도 난감했던 시간에 비례하여 길어졌다.

약속대로 우리는 다음에 다시 이야기를 했다. 강사 호두는 엄지와 검지를 사용하며 a와 소통하기 시작했고, 영 관심 없어 보이던 발달장애여성 참여자들은 자신이 추측하는 단어를 툭툭 던졌다. 말 그대로 말들이 오고 갔다. 어떤 이의 추측에는 웃음도 터졌다. a도 함께 웃었다. 그 날의 주제는 생일이었다. 누군가의 생일파티에서 노래를 부르고 술을 얼큰하게 마신 a의 이야기, 생일에 혼자 딸기 케이크를 먹은 b의 이야기. 생일이 좋고 파티가 싫은 이야기들. 난감하기만 했던 눈빛에 다른 움직임이 생기기 시작했다.

답답함이 사라진 건 아니었다. a는 설명하다 못해 가슴을 치기도 했고, 말을 표현하는 것을 포기하기도 했다. 종종 가장 그럴 듯한 추측이 a의 말이 되기도 했다. 시간이 쌓일 수록 느낄 수 있었던 건 a는 주제와 무관한 말을 하지 않는다는 것이다. 어떤 날은 ‘어릴 적’을 의미하는 손동작을 이해했고, 몸 동작이 풍부한 b에게 보이는 은근한 호감도 느껴졌다. 가족과 함께 살았을 때와 종이에 그린 큰 하트는 a의 이야기였다.

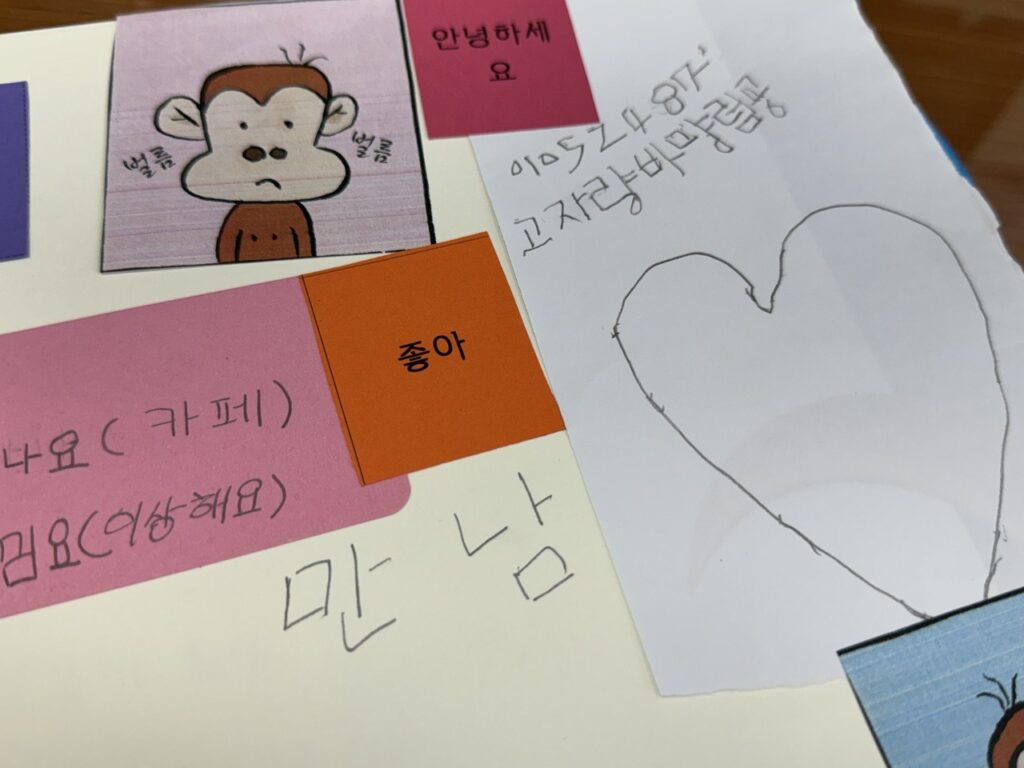

[사진 2] 한글반 참여자 a가 종이에 그린 하트

적극적인 관찰이 필요한 순간

시작 시간보다 일찍 온 참여자들이 회원방에 모여있었다. 평소 시크한 c는 들어오면서, 가장 일찍 온 a에게 “안녕”이라 말하며 손을 흔들었다. 둘이 적어도 30살은 차이가 날 텐데. 나는 c가 속으로 웃었을 거라 생각했다.

어느덧 6회기가 되었고, 어느 정도 서로 익숙해진 우리는 여느 때와 같이 일상과 관련된 주제로 얘기를 나누며 할말 카드를 채우고 있었다. 활동지를 할 때 펜을 나누거나, 할말 카드를 사전에 붙이는 역할은 보통 b와 c의 몫이었는데, 유독 그 일을 귀찮아하던 c는 귀찮다고 말하면서도 b보다 빠른 손놀림으로 카드를 붙이고 있었다. a는 강사 호두에게 장난을 쳤고, b는 a가 적극적으로 표하는 호감에 응답이라도 하듯 둘이서만 빵 터지며 다른 이들을 어리둥절하게 했다. 그날 따라 a와의 소통도 잘 되었다. 시간이 쌓여서였을까? 눈에 보이는 관계의 변화가 이상했다. 오늘 회기의 소감을 나누면서 호두, 고은, 나는 관찰하고 목격한 것들을 나누었다. 사실 세 사람은 각자 위치와 경험도 다르기에 특히 초반 피드백 시간에는 서로를 설득하거나 조언하는 데 열중하며 긴 시간을 쓰기도 했다. 아쉬운 점은 크게 보였다. 이때 선배 활동가가 해준 조언은 각자가 목격한 구체적인 장면을 나누라는 거였다. 그날도 여러 가지 목격하고 관찰한 것들을 나누었다. a와 소통이 잘 된 것에 끄덕이며, 동작이 간결해진 것에 대해 강사 호두는 이렇게 말했다. “a가 우리가 하도 못 알아들으니까, 맞춰주고 있는 것 같아요.”

소통이 그렇듯, 관찰은 일방향으로 이뤄지지 않는다. 내가 a을 볼 때, a도 나를 보았다. a가 관찰한 바는 이 사람들이 내 말을 못 알아듣는다는 거였을지 모른다. 그러니 간결한 동작으로 맞춰주자는 결론. a와의 소통을 위해 주변의 노력이 가장 중요하다고 생각했다. 그러나 말하는 이는 동시에 듣는 이다. 주변을 보고 눈치를 보며 소통하는 건 a를 포함한 우리 모두의 몫이었다. 한글반은 몸으로 표현한 동작과 기분을 질문하고 글과 그림으로 썼다. 과감하게 오해하는 터무니 없던 말들이 우리의 소통을 가능하게 하지 않았을까? 관찰의 부정적 의미를 조금 걷어내보자면, 관찰도 결국 서로에게 마음이 있고 동해야 가능한 일이다. 당신 시선 끝에 누가 오는지를 생각하라는 장애여성선배의 말은 괜히 나온것이 아니었다. 관찰을 해야 해볼만 한 것들이 머릿속에 떠오른다. 적극적인 관찰과 관찰한 바로 교류되는 의미들은 한글반의 목표를 뚜렷하게 하는 힘이었다.

[사진 3] 할말 사전을 든 강사 호두 주위로 한글반 사람들이 모여있다. 웃고 있는 모습.

끝나고 덧붙이는 할말

할말이 참 많다. 공감에 와서 처음 알게된 표현, “느리게 빠르게”라는 말은 10번의 만남 동안 쌓인 한글반의 시간과 겹쳐보인다. 그 문화엔 소통은 느리고 서로를 향한 눈치는 빨라지는 이상한 관계들이 있었다. 한글반을 겪으며, 결국에 깨우친 것은 한글이 아니라 모든 의미가 적힐 수 없는 주고-받는 상호적인 소통이었다. 함께 하는 사람을 믿으면 보이고 발견된다. 못 알아듣는 이들을 위해 간결한 동작으로 말하던 a의 속도는 느리고 빠른, 우리가 함께 만들어온 한글반의 시간이었다.